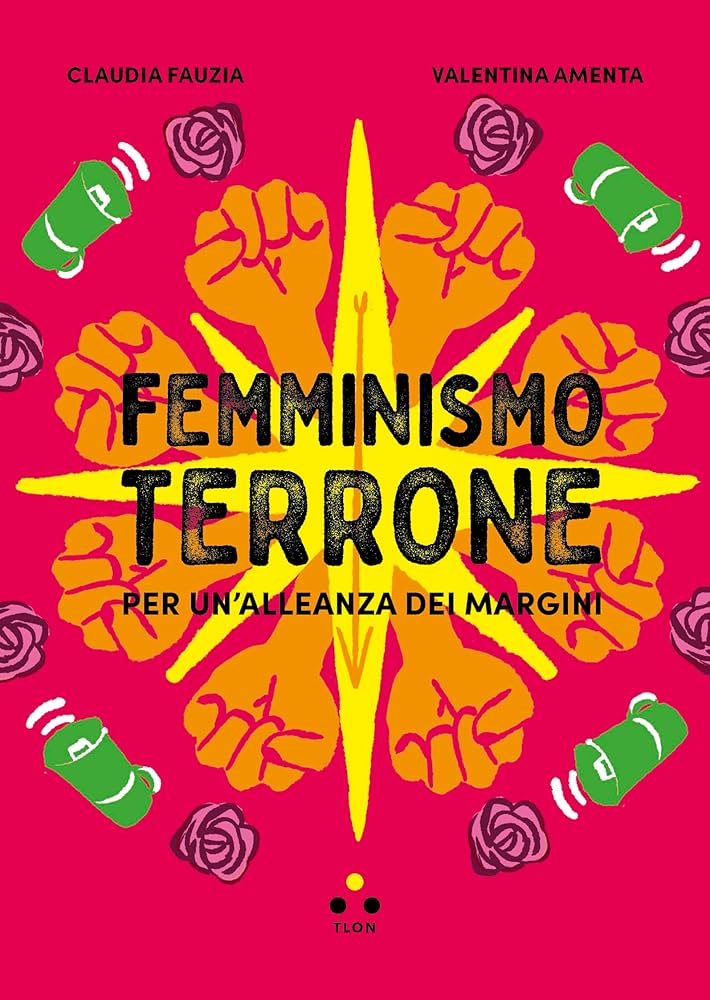

Claudia Fauzia e Valentina Amenta, con il saggio Femminismo Terrone, edito da Tlon, casa editrice del duo Gancitano e Colamedici – chissà perché il duo fa pensare sempre alla comicità: Don Chisciotte&SanchoPanza, il Gatto&la Volpe, Stanlio&Ollio, Gianni&Pinotto, Bouvard&Pécuchet, Sandra&Raimondo – ci regalano un’opera che assomiglia a un minestrone di stereotipi al rovescio condito con un pizzico di sociologia da bar, un retrogusto di sudore e una spolverata di baffetti incolti. Non mancano i muretti a secco e la strumentalizzazione di ogni proto-femminismo siciliano, di ogni istanza matriarcale che nell’isola, ma nel Mediterraneo in generale, ha coesistito con secoli di patriarcato.

Tra un capitolo e l’altro, ci si chiede: è una critica sociale o la sceneggiatura di una fiction? La scrittura in effetti non è molto più “incisiva” di un lungo messaggio vocale su WhatsApp, e anche le analisi lasciano un po’ a desiderare. L’immaginario a cui le due autrici danno vita è il paradiso del leghista medio: vittimismo, banalità e ricerche sommarie da tesina di terza media. Questo il livello del piagnisteo: «Perché il carnevale di Venezia è un elegante festa tradizionale e il palio dei Normanni di Piazza Armerina è una rivendicazione storica di gente sempliciotta?».

Grazie a questo libro, il cui titolo è azzeccato – va detto – scopriamo che in Sicilia il femminismo in realtà non servirebbe a nulla, perché esiste da sempre, ma in forma ben diversa da quella raccontata da Freeda e dalla letteratura femminista sponsorizzata a basso costo dai nostri colossi editoriali. Da Costanza d’Altavilla, capace di fare un parto pubblico il 26 dicembre 1194, per dimostrare di essere all’altezza di generare un erede, fino alle Florio e persino alle vecchie matrone, le donne siciliane hanno sempre avuto tutto sotto controllo, forse non con gli strumenti che conosciamo oggi: non con le quote rosa, la lotta al maschile sovraesteso, i sex toy e la gestazione per altri, ma con mezzi diversi, esercitando un potere meno evidente e più raffinato, almeno finché l’abbrutimento piccolo borghese non ha convinto alcune di esse, con un pregiudizio tutto progressista e nordico, che le donne prima del ’68 fossero delle buone a nulla, succubi dei mariti violenti.

Ma la Sicilia e il Mezzogiorno in generale, in quanto dimensione ancora magica, prelogica e quindi “scandalosa”, non vanno guardati con i filtri delle categorie illuministe, marxiste o sessantottine, quanto piuttosto con l’approccio dell’antropologo Ernesto De Martino, o con quello di Amalia Signorelli, i cui studi hanno fatto cadere molti stereotipi sui temi della “segregazione femminile” al Sud, e hanno indagato invece una più ampia complessità dei rapporti uomo-donna, in cui queste ultime hanno avuto un ruolo centrale nella costruzione, nel mantenimento e nell’esercizio di relazioni di mediazione e clientelari.

Il “femminismo terrone”? È sempre esistito, ma non è certo quello descritto dalle due autrici. Che tra l’altro introducono il saggio con un’ammissione di colpa: «”deve essere dura essere una donna, e per dipiù queer, in Sicilia” ci sentivamo ripetere dalle compagne. In sostanza, ci sentivamo ripetere che noi, così com’eravamo, non andavamo bene; il nostro accento era volgare, le nostre tradizioni barbare, le nostre conterranee incivili. A lungo andare, abbiamo interiorizzato la discriminazione antimeridionalista perché ci hanno raccontato e continuano a farlo che la nostra è una terra irrimediabilmente marginale, sempre uguale a se stessa, recalcitrante alle innovazioni, intrinsecamente maschilista, arida e cattiva». Ecco però che il processo di decostruzione dei pregiudizi continentali non passa attraverso un vero recupero dell’immaginario mediterraneo-meridionale, ma attraverso strumenti ideologici che quelle stesse compagne hanno importato dagli Stati Uniti, con le loro mode New Age e il poststrutturalismo berkleyano, o dai Paesi scandinavi con le loro teorie svedesi dell’amore. Invece di riappropriarsi integralmente di quegli usi, costumi e pratiche, di quel sapere delle donne del Sud che ha consentito loro per secoli di amministrare un potere diverso da quello politico e immediatamente visibile, le autrici danno vita a una versione ibrida di femminismo che vuole compiacere il Nord e accontentare il Sud.

Proprio su questo punto, infatti, il saggio inciampa in diverse contraddizioni, prima criticando che «oggi, le donne meridionali, rese anch’esse un blocco unico monolitico indistinguibile al suo interno, vengono rappresentate alternativamente come ” focose donne del sud” o “le casalinghe forti ed aggressive”, sono Malena o le madri, le zie, le nonne costrette in cucina nell’ossessiva preparazione di pietanze…» Per poi rivendicare, sul finale, esattamente l’opposto: «in questo senso è interessante ipotizzare che la domesticità e la sensualità possono essere aree in cui le donne meridionali esercitano forme di resistenza e autonomia contro le strutture di potere maschili». Ecco che le donne del Sud non hanno affatto bisogno di lezioni di femminismo dal mondo “civilizzato”, e che non per forza un femminismo che passa attraverso le istituzioni si rivelerà vincente, istituzioni con cui l’approccio individualista e matrifocale mediterraneo infatti non si è mai compromesso, intraprendendo piuttosto una politica esoterica, sotterranea, apparentemente sottomessa, magico-seduttiva, uterina.

E del resto, chi vorrebbe compromettersi con questa società se ha un briciolo di cervello? Chi vorrebbe un lavoro in un’azienda? Per fare carriera, per andare in guerra? Per vedere mezza busta paga andare via in tasse senza alcun servizio in cambio? Per stare otto ore al giorno davanti a un computer? Chi vuole essere “incluso” nella matrix occidentale, produci-consuma-crepa? Vivo in questo stagno siculo-mediterraneo da anni, e la frase più intelligente che sento dire in giro è sempre la stessa: “poveretto, è costretto a lavorare”. In Sicilia il lavoro non è mai stato associato alla dignità o alla ricchezza: chi lavora è un inferiore, un infelice. Sarà un retaggio gattopardesco, del Sacro Romano Impero, sarà il caldo, ma il Sud ha sempre avuto come ideale lo stesso del principe Fabrizio, dedito ad attività prevalentemente intellettuali.

Ecco perché a quel femminismo anglosassone che vuole siglare i peggiori compromessi con il sistema capitalistico, le sue leggi e i suoi lacci per poi lasciarle morire da sole servendo l’economia globale, molte donne siciliane hanno detto istintivamente “no, grazie”. Perché la soluzione non è questa corsa al ribasso a chi è più vittima, una condizione mentale contemporanea, e che toglie dignità a tutte quelle donne che prima di questo fenomeno hanno saputo essere libere anche senza i bandi del PNRR per l’imprenditoria femminile e la schwa – che le due autrici utilizzano salvo poi incentivare il ritorno al dialetto (ma come?) – senza la retorica dell’inclusione in un mercato che va cambiato, prima ancora che ingrassato di carne da macello a basso costo.